浜路は、兄の話す物語を聞いて、嘆きは増した。面影も知らない亡き父と母について、兄である道節が切実に語った言葉に、失っていく命を引き止められて、しばらくの間、苦痛を忘れるほどであった。

願いは一つ叶ったけれども、また夫のことを考えてみると、宿業の末に、私がこのような非業の死を迎えるのは、実の母が犯した罪の報いであり、夫婦の契りも浅茅が生える野原にでも死骸を晒すことになるだろうか。

そうであれば、因果の道理に悟りの窓を開いたが、それでもなお曇る胸の月。

煩悩の山の谷間に、砕けて落ちる涙の滝の様に、血の繋がった兄と今さら顔を合わせるのも恥ずかしく、また嘆かわしく悲しいので、ますます弱る命の息が、今を限りと思うので、どうにかして一言を遺そうと、ようやく頭をもち上げた。

そして、とても苦しそうに息を吐き、

「さてはあなた様が私の兄上なのでしょうか。敵を討っていただき、思い掛けなくも私を介抱をして下さるのは、会うは別れの今際の対面、本当に恥ずかしい限りです。とても懐かしい昔の故郷の話をもちろんのこと、聞くにつけても哀しいのは父上の討死にの話。亡くなった父上の名を知ったのが、せめてもの気晴らしでございます。産んで下さった大きなご恩の高い真の親の名前を知らずに過ごせば、人として生まれた甲斐はない、と思えば悲しくも懐かしく、神に仏に手を合わせて散々祈りました。もったいなくも恨んだこともありましたが、息絶えようというこの時に願いごとが叶いましたのは、神の助けか仏の慈悲か」

浜路は力を振り絞って、兄に語り出した。

喜びにつけてもまた、悲しみも増す我が身の業因。

母はと聞けば、兄上のために、兄上のお母上の仇であるというとんでもない罪を犯しました。

父の怒りによって、私さえも捨てられたのが、大きな慈悲とはつゆ知らず、よそ者としてさえも訪ねて下さらない親や兄弟のお心が冷たいと恨んでしまいました。

迷いは晴れたましたが、私の心はまた曇りました。

涙の雨に、蓑虫が、父とは鳴くけれど鬼の子である母と同じような、死後の恥。生きている間は、養い親たちの欲深さや意地の悪さに、身の置き場がなく、どれほど私の心を苦しめたことか。

たまたま結ばれた兄弟の縁もはかなく途絶え、仇である網乾と共にこの野の土となるならば、情死したとでも世に囃されることでしょう。

冥土への旅路の心配ごとは、これだけではございません。

私の夫は元の鎌倉公方、足利持氏殿の譜代の近臣である大塚匠作様の孫、犬塚番作一戌様の一人子、犬塚信乃戌孝と呼ばれた若人です。

私の養母の甥ですが、その心ざまは正しく、文学武芸に秀でて、由緒ある武士でございます。早くも孤児にとなりましたので、伯母の夫、私の養父の元に身を寄せました。しかし所領の田畑を横領され、ひどく困られてはいましたが、時運に任せて

人をお恨みにになる様なことはございませんでした。

お家に伝わる名刀があるのです。その名を村雨丸と申します。

親の遺訓により年来の宿願をようやく果たそうとして、その宝刀を携えて古河殿のところへ参ろうとした前の晩に、伯母夫婦の邪悪な企みにより、この左母二郎もまた悪知恵によって、横取りをして腰に帯びたのです。

それを知らずに我が夫が古河に行けば、愚か者のそしりを受けてしまうことでしょう。

何とかして宝刀を取り返したいと思いましたが、必死の思いで負ったこの深い傷は、もはやどうにもなりません。一度流れた水が元に戻らないように、この身が消えていくことは惜しくはありません。

ただ、ただ惜しいのは、夫の名誉です。

どうか兄上、あなた様のお力で助けていただきたく。兄上だけが頼りなのです。

ここから今すぐにでも古河へ行って、夫の無事を確かめていただき、宝刀をお渡しいただけるのであれば、この上ない恩義でございます。

産みの母のことを思うと、いくら兄上とは言っても、この様なことはとても申し上げにくいのですが、他に頼る人もございません。私が死んだ後まで思い残すことがない様、どうか願いを叶えて下さい。

大慈大悲の広大無辺の慈悲の恩徳でございます。私がただ願うのはこのことです、どうか聞き入れて下さい、兄上、どうか。

と浜路が頼む声音は枯れていた。霜降る宵の虫の様に細くなっていき、ものを言う度に血がほとばしっていく。それを止めるすべはもうなかった。

道節は妹の言葉を聞いてため息を吐き、

「私の母とそなたの母の故だからと言って、どうして私がお前を疎むことがあろうか。夫を思う今際の際の願いであるから、断るべきではない。だが、それは個人的なことだ。君主や父の敵討ちを後回しにして、私事を優先することはできない」

道節は冷徹である。

「私はこの数カ月、君主や父の敵である扇谷定正を謀って、一太刀で恨みを晴らそうと思っていたが、その機会がなかなかなかった。そこに不思議なことに、この名刀が手に入ったのだ。これで敵に近づき、長年の願いを遂げて、命が残ればその時こそ、お前の夫である犬塚信乃とやらの安否を問い、無事に会えたら村雨丸を返そう。だが、当てにならないことなので、はっきりと約束することはできない。もし私が敵の手に掛かって死んでしまえば、この太刀も敵に奪われてしまう。君主や父のためには、この身を捨てるつもりだ。どうして妹の夫のことなど気にすることができようか。貞操を守り節義を尽くすことは、婦人の道だ。だが、忠義を尽くし親に孝行することは男子の道である。これこそが勇士の本懐なのだ」

と冷たくも理路整然と話すに及んで、浜路は希望を失った。

何と言われても敵討ちを遂げた後でなければ、依頼を受けることができないとの回答を聞いて、たちまちのうちに胸が塞がった。そしてただの一声、あっと叫んで、そのまま息が絶えてしまった。

さすがの道節も瞼をしばたたかせて、

「類いまれなる節操を持った我が妹、今際に言い残した一言を、受け入れてやれないのも武士の意地。せめて、ここに亡骸を葬って、黄泉路への旅立ちの苦悩を救ってやろう。では」

浜路を抱き上げて、火定の穴へと下ろしてやった。残っていた薪を投げ入れると、夜風に乗って埋もれていた火が再び勢いよく燃え盛る。荼毘の煙を見ていると、火葬場として知られる京の都の鳥部野の夕暮れの光景も、きっとこんな風なのだろうと思わせる。

悲しみは最初よりも一層増し、しばらくの間、道節はその光景を見守って手を合わせた。

「人生は、水面に浮かぶ泡や幻のように、はかなく移り変わり、定まったものではない。しかし阿弥陀仏は、そんな我々を救うために智慧と手段を差し伸べて下さる。心から一回でも南無阿弥陀仏と念仏を唱えれば、すぐに悟りを開き、極楽浄土に生まれることができる。ありがたや、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏」

と心を込めて供養し、悲しみに暮れながら身を起こした。決心がつかず、なかなかその場を立ち去ることもできなかった。何度もため息を吐いてから、

「およそ僧が最期を迎えた時に、薪を積んで自らの身体を焼くことを火定と言う。我が国では信濃の国の戸隠山の長明(ちょうめい)法師が鳥部野で火定したこと、また紀伊国那智山の応照(おうしょう)法師も最期に火定をしたことが元亨釈書第十二巻忍行篇に記されている。私は敵討ちの大義を広めるために、騙し討ちの様な形で民衆を欺き、火定の因果を眼の当たりにした。火定を、妹の身を焼かねばならない荼毘としてしまったのだ」

道節の声が震えた。

「私もまたどこかの里で死に、どこかの野に骨を埋めることとなろう。移り変わりの激しいこの世、後に残される者も先に逝く者も、古代中国の王家の墓として名高い北邙山の頂にたなびく一片の煙の様にはかないものなのだ」

と独り言を言い、天を仰いだ。

「どうしようもないことを嘆くには夜は更けた。早くこの山を越えるとしよう」

道節が名刀を腰に差し、立ち去ろうとするその時、後から様子をうかがっていた額蔵は、浜路と道節のやりとりをすべて聞いていた。浜路の貞操を守り、義を尽くそうとする心に深く感銘を受け、ため息を吐くしかなかった。

しかしもし自分が不用意にあそこへ行けば、貞節を守った浜路の最期を慰めることはできるだろう。だが、その兄である道節は、きっと私を怪しんで話の腰を折ってしまうに違いない。

隠れて聞くのが一番良いと思い、身を隠し続けた。また話を詳しく聞けば、村雨の刀は左母二郎が横取りしたが、道節の手に落ち、彼はその刀を使って仇に近づく手段に使うことにより、浜路の遺言を聞き届けないということに、非常に驚いた。更に考えると、

関東管領扇谷定正殿は大敵である。

道節が死力を尽くしても、恨みを果たすことは簡単ではない。

彼が討たれてしまえば太刀も失われる。

たとえ道節が仇を討って、約束に背くことなく犬塚殿に宝刀を返す日が来たとしても、今、火急の苦難を救うことができない。

車輪の跡に残った水たまりにいる鮒に対して、すぐに水を足して助けるのではなく、何日も経ってから干からびた魚を市場で探してもどうにもならない。つまり無駄だ。

それにしても犬塚殿の安否が心配だ。

道節に対して自分の身分を名乗って刀を渡す様に頼んだとしても、妹にすら許さなかったのだ。どうして自分になど渡すだろうか。

組み伏せて取り返すしかない。

【売らんかな筆におさめて露の玉】 道節、額蔵

切り結ぶ道節と額蔵。

そう決心して腕を握り、瞬きもせずに見ると、道節は浜路を火葬に伏し、村雨の太刀を腰に差して、その場を立ち去ろうとしている。

「曲者、待て」

と呼び止めながら、額蔵は木陰からすばやく走り出て、刀の下げ緒をさっと掴み、二、三歩引き戻した。

道節が驚きながら振り返って、下げ緒を払い除け、大刀を抜こうとするところを、横から組み付いたのだ。技も力も劣ることなく、勇者と勇者の相撲の様にわずかな隙もなく、互いに掴んだ手を放さず、お互いに声を張り上げ、力いっぱい足を踏み鳴らし、砂や小石を飛ばし、小さな草を蹴散らし、まるで二頭の虎が山で戦う様に、あるいは猛禽の鳥たちが肉を奪い合うように、いつ終わるともなく激しく争った。

どうしたことか額蔵の長年肌身離さず持っていたお守り袋の長い紐が絡まり、道節の大刀の下げ緒に幾重にも巻き付いて、争う間に引きちぎれて、袋は道節の腰に残った。

それを奪い返そうと思うと額蔵の攻撃の手も緩み、道節はたちまち振りほどいて太刀を引き抜き、振りかぶる。額蔵も刀を抜いて迎え撃った。

丁々発止と重なる戦う太刀の音、電光石火と煌く上下の刀の光、手練に富んだ切っ先、身を沈めて払い、飛び越えてかわし、身を引くとつけ入り、身を進めば開いて迎え撃っていく。

漢の樊膾が鴻門を破る時、三国時代の関羽が五関を越える日、どちらが強いか優れているか、全く区別がつかないほどの互角の戦いである。

天には曇りなく月の光が照らしていて、地にはまた火定の荼毘の光があり、真夜中であるもののまだ明るかった。それゆえ、二人は相挑み続け、お互いの姿を迷わずに失うこともなかった。

道節が荒々しく撃つ太刀を左に受け流すと、長い切っ先から腕から流れる鮮血を物ともせず、額蔵が返した太刀は、風鋭く道節の着込んだ鎖帷子の肩の部分を深く突き通し、肩の瘤を切り破った。

黒い血がさっと迸り、瘤の中の物が飛翔する蝗の様に飛び散った。そして飛び散った物は額蔵の胸先に当たり、彼は左手でしっかと握り締め、右手の刃を閃かして、再び隙なく切り結んだ。

額蔵の太刀筋が侮れないほどに鋭いので、道節は受けながら、また受け流しながら声を張り上げた。

「おい待て、しばし待て。言いたいことがある。お主の武芸、眼を見張るものがある。私には復讐の大望がある、どうしてお主と死闘をせねばならんのか。しばらく引け」

しかし額蔵は皆まで言わせず、眼を怒らせて、

「なるほど、わが腕前を知っている様だな。命が惜しければ、村雨の宝刀を渡してさっさと立ち去れ。こう言う私を誰だと思うか。犬塚信乃のかけがえのない親友、犬川荘助義任だ。お前の名は聞いている、犬山道松、烏髪の入道、道節忠与だな。宝刀を返せ」

と激怒して言えば、道節はかかと嘲笑い、

「我が大望を遂げるまで、妹の依頼すら受けなかった太刀をお主に与えることがあるものか」

「いや、取らせはしない。早くこちらに渡せ」

再び詰め寄って、付け回して、躍り掛かって、額蔵が刃を撃つのを、左手に払い、右手で受けていたが、道節は隙を見つけて、火抗の中へ飛び込んでしまった。そして、はっと立ち昇る煙とともに行方をくらましてしまった。

額蔵はしまったと叫んだが、追い掛けられなかった。火抗の上から伏して見て、下から仰いで見た。

「さては火遁の術を使って逃げたか、残念。しかしながら、道節の傷口から飛び出て、私の手に入ったものは何だろう。とても不思議だ」

と燃え残る火の光に照らして良く見ると、

「ああ、不思議だ。犬塚信乃と私が秘蔵していた考と義の一双の珠と同じで、輝きも形も少しも変わらず、しかもこの珠には忠の一字がある。これはそもそも不思議だ」

と驚きながら珠を見つめて、また思案し、そしてすぐに悟ってにこりと笑った。

「あれこれ思えば、あの犬山道節も遂には我々の同盟の一員となるべき因縁があるのかもしれない。それにしても私の珠を秘めておいた守り袋ごと道節の刀に絡み取られてしまい、奴の身体から出た珠が思い掛けず我が手中に入ったこと、不思議と言うのか、神秘的と言うのか、怪しいと言う言葉では言い表せない。いろいろ考えてみると、私の珠も例の宝刀も、後にはきっと戻ってくる時があるかもしれない」

しかし額蔵は考えた。

「それはともかく、犬塚殿の古河での首尾が気掛かりだが、この様に不思議な因縁があるのだから、古河でも神の助けがあるに違いない。どれほど心配しても、ここから古河までは十六里(約64キロ)もあって、今すぐ知らせるすべもない。早く大塚に帰って、何かできる方法が考えてみよう。以前から、偽りの傷を作ろうと考えていたところに、本当にかすり傷を負ってしまった。これももっけの幸いと言うべきか」

と自分で問い、自分で答え、手ぬぐいで傷を覆い、また悲しい顔をして火抗を眺めた。

「それにしても浜路殿の男もとてもかなわなさそうな強烈な節義、痛ましくてそして感慨深い。日頃は私の秘めた思いを知らせることなかったが、死ねば必ず霊となる。犬塚殿に再会した時には、あなた様の最期の激しさを細かく伝えて、来世では夫婦一蓮托生の契りを固く結ぶんで欲しいものだ。この私の言葉を受けて、解脱の境地に達して欲しい。南無阿弥陀仏」

と念じた。その場を去ろうとしたが、左母二郎の亡骸につまずき、それを見ているうちに期することがあって、額蔵はうなづいた。刃を抜いて、その亡骸の首を落としたのである。

そして傍らの榎の木に切りかかり、幹を削った。おもむろに矢立の筆を取り出して、急いで墨をすり、

これは悪党網乾左母二郎である。

ある人の秘蔵の太刀を掠めて、また貞女浜路をかどわかし、従わないことに怒って、ここに烈女を襲った悪人である。

ここに天罰が下り、この様なことになった。

年月と日時を書きつけて矢立を腰に納めた。

「こう書き残しておけば、誤って伝えて、あれこれと情死などという者はいないだろう。これも節婦浜路殿への供養となれば良いのだが」

と独り言を言いながら足を速めて、小石川へと横切り下って行く。

その途中で駒込寺の鐘の音が、九つ鳴り響いた。九品の徳の高い仏たちが住む清らかな浄土を思わせる。

仏に媚びない強い男の額蔵も、輪廻転生や因果応報を目の当たりにして、見て聞いてきた。極楽へと続く水の流れの様に、小石川の川を西へと進んでいく。

川は野を越え、山を越え、そのあたりは一面紅蓮の炎の様な花が咲いていた。浪切畷を通って、額蔵は大塚村へと急いでいく。

それはさておき、蟇六と亀篠は浜路と左母二郎を追い掛けるために、召使いたちを送り出した。その時、折も良くやってきた土太郎さえも駆り立てて、例の二人を追わせたので、十中八九は連れ帰ることに成功するだろうと踏んでいた。

今か今かと立っては外を見に行き、居ても立ってもいられないが、待てども何の音もしなかった。

夫婦の胸はまるで荒磯の波が絶え間なく押し寄せる様に騒ぎ、嵐の風が吹いて、髪飾りの花を取られてしまった様だ。後悔は立たず、立ったのは空しい夏の夜の座敷に、片側に流れて溶けていく蝋燭の涙を見ても、むなしくなるばかりで、夫婦は一緒に泣くこともできない。

今夜だけは、この一刻が千年にもなるように、とただただ祈るばかりだった。

外で起きる人音にもしかして浜路を連れ帰った音かと期待して見に行ったり、或いは代官簸上がやって来たかと肝を冷やしながら覗いてみたりした。

そのうち台所の汁物が水になってしまったことに気づかず、焼いていた魚も無駄に炭になるまで放っておいてしまった。心はここにあらず、浜路の行方だけに向いてしまっているので、空腹であることも忘れていた。手足の動かしかたさえ分からなくなり、着ていた麻の衣が裏返しになっていたり、袴がねじれていたりすることにも気づかないほどだった。

そのうち十九日の月が高く昇り、亥中(午後10時ごろ)になると、陣代簸上宮六は、媒酌人の軍木五倍二と連れ立って蟇六の元へやって来た。

それぞれ麻の裃の礼服を着てはいたが、人目を忍んでの婿入りなので、従者を目立たない格好にさせた。一人の召使いには提灯を持たせて先に立たせ、若党二人、草履取り二人を従えながら、まずは訪問した。

しかし家の主夫婦は今ごろになって慌てふためき、どうしたら良いのか分からなかった。亀篠は宴席の準備が心配になり、急いで台所へ向かった。あれこれと忙しく働いている女中たちを呼び集め、にわかに火をおこさせたり、炭を熾させたりして、その騒がしさは今更言うまでもないほどになった。

その間に蟇六はおうおうと言いながら、書院の蝋燭を取り換えて、箒で掃く手も震えながら辺りを一度掃き浄めてから、玄関の式台へ急いで来客を出迎えた。

「思いがけずも早くのご来臨、大変ありがたく存じます。どうぞこちらへお越し下さい」

と先に立って、書院へ案内する。簸上宮六と軍木五倍二は会釈をして、主客の席に座ると順番に祝いの言葉を言って、暑中の見舞いを述べた。

挨拶は終わったものの、誰も茶を勧めようとはしない。

二人の客が待っている間に、ようやく蟇六は手を叩いて、

「早く盃を持ってきなさい」

と催促をしてみるものの、返事だけが返って来て、誰も持ってこなかった。待つこと半時(約一時間)ばかりしてから、亀篠が自ら婚礼用の盃台を持ってうやうやしく勧めるのだった。二人の若い女中が汁物を盆に並べて、銚子を手に持っている。

その時、亀篠は身をよじらせて、簸上宮六たちに申し訳ないと言う。しかしそのものの言い方、顔の色はいつもと違って、酷く慌てて混乱している。皴だらけの顔におしろいを塗りたくっているが、鼻の辺りには鍋の炭がしっかりと塗られていた。炭の汚れを知らずに唇をすぼめて、眼を細くして阿諛追従の言葉を際限なく喋っている。

簸上宮六と軍木五倍二は、亀篠の無様な様を見て見ぬ振りをして、笑うのも我慢していると、蟇六は妻の顔を見て気づいた。

ああ、ひどい有様だ、と思うばかりで、何も言えなかった。早く立ちなさいと促しても、亀篠は全く聞く耳を持たず、真顔で喋り続けている。

そうして、主人と客の口上が済み、それぞれがお椀の蓋を取ると、汁物は味噌汁であった。中に入っている肉は、鯰の筒切りに、新しい牛蒡を細かく刻んだものだ。田舎料理とはいえ、この三品と七品の漬物も時と場合によってはとても素晴らしいものだ、宮六は箸を上げ、少し遅れて五倍二が汁を啜った。

しかし具をはさんでみると、なんとひどいことか、肉は鯰ではなく、真っ黒に灰で染まったたわしが一つ盛られていた。

これはどうしたことかと箸で盆の上へ引き出すと、蟇六と亀篠も驚き、そして騒いで、

「とんでもないことをしてしまいました、召使いの不注意にも限度がございます。言語道断、どうかお許し下さい」

と詫びながら、盆を取り換えてたわしを隠す。ただひたすらに台所の召使いに罪を着せようともくろむものの、その汁物は亀篠が自分で盛りつけたものだったので、いくら何でも召使いを叱ることなどできるはずもなく、一座の者は皆しらけてしまった。

仕方なく盃を勧める主人と客の謙譲も果てしないので、簸上宮六はようやく酒杯を受けることにした。亀篠は介添えだけで、若い女中に注がせた。そのもてなしを受けて、簸上宮六は盃を傾けたが、半分も飲まないうちに、むせ返り、身を伏せてしまった。持っていた盃を投げ捨てて、何度も咳込むので、ひどく苦しんでいる様子に見えた。

これはいけないと亀篠は代官の背中をさすり、蟇六は湯を口にする様に勧めて、軍木五倍二と一緒に介抱をする。

やがて簸上宮六は涙を拭いながら、

「何かの儀式か故実か知らないが、私に熱い酢を飲ませたな、ひどいことをする」

と恨み声で言う。

蟇六と亀篠は恐る恐る戸惑いながら、銚子を引き寄せて香りを嗅ぐと、それは果たして代官の言う通り酢であった。

再三の不注意に恥じて女中たちを罵るものの、これもまた亀篠自身で注いだものなので、他人を咎めてもあまり意味がない。

夫婦は、冷たい汗を流しながらも、額を畳にこすりつけて同じ言葉で詫びるしかないので、軍木五倍二さえ胸が苦しくなって、必死に取りなすしかなかった。

「夜遅くなってからの酒宴なので、台所も忙しくて、混雑しての過ちもあったのでしょう。花嫁の病も治って差しさわりがなければ、それに増すもてなしはございませんぞ。再度の不手際は酒と酢は同じ様ですし、色も似ております。私の時のたわしよりはましでございます。寛大で度量の大きい簸上大人に取って、この程度のことがどうして問題になりましょうか。この盃は終わりにして、婚姻の席で改めてやり直しましょう」

と取り持てば、簸上宮六はやや怒りを和らげて、また盃を取り上げた。

村長主夫婦は喜んで、銚子を今度こそ取り返させ、更に様々な酒の肴を出して酒を勧めていくうちに、夏の夜は短くて早くも子の刻(真夜中12時ごろ)になってしまった。

しかし浜路が出て来ることはなかった。

媒酌の労を取った軍木五倍二はしきりに焦燥して、何度も催促をすると夫婦はますます困り果てていく。遂には軍木五倍二を近くに招いて、蟇六はこう言った。

「婚姻については、今とても詳しくお話しますすが、浜路が夕方から急に胸が苦しくなり、どうすることもできません。召使いを走らせて、ひたすら医者を呼びに行かせましたが、夜のことなので、医者はもちろん使いに出した召使いまでも一人も戻ってこず、心苦しく思っています。胸が苦しくなる痞えのことでございますので、数日もすれば治るでしょう。今もうしばらくお待ち下さい」

とまるで本当のことの様に囁いたが、軍木五倍二はまったく受け付けず、

「それはおかしい。花嫁御寮人に病気があることは、前から承知の婚姻である。それを今更明日まで待つという理由はない。おっしゃられたことが嘘でないのであれば、花嫁の部屋に案内して欲しい。その容態を見て進ぜよう。本当に馬鹿馬鹿しいことを言う」

と激しく言う声音が高く、亀篠は心苦しくなり、そして胸の中までが苦しくなった。この場を切り抜けようという手立てももはや尽きて、夫の袂を引き動かして、

「今はもう隠している場合ではありますまい。正直に申し上げましょう。そしてお詫びするより勝るものはございません」

そう言われて蟇六はため息を吐き、脇の下の冷や汗を撫でながら、威儀を正して言った。

「軍木様、どうか元の席にお戻りください。あなた様のお疑いを晴らしてみせましょう」

しかし軍木五倍二は、ますます不安に思いながらも、言われた通りに元の席に戻った。

そして蟇六は身を翻して再拝し、

「賢明なお二人がお上にいらっしゃるのに、どうして欺くことなどできましょうか。浜路は昨夜、姿をくらましました」

と告白すると二人は聞いた途端に、驚き、そして怒って大声を出して、

「姿をくらました、でことが済むか。例の犬塚信乃とやらと夫婦にするために逃がしたのか。それとも奴が連れ出したのか。今すぐ連れ戻せ。いないと言ってそれを聞くことができるものか。連れ戻せ、引き返させろ」

二人は膝を突き進めて、同時に迫ったが、蟇六は堂々としてひれ伏していた頭をもたげて、

「ことの詳細をどうかお聞き下さい。ひどくお腹立ちことのこと、当然ではございますが、まずは私が申し上げることの詳細をお聞き下さい」

蟇六の様子に怒れる二人は一瞬動きを止めた。

「信乃のことは前から申上げた様な理由がありましたので、信乃を外に出そうと思いまして、私ども夫婦は密かに心を砕き、知恵を絞り、上手く謀って遠ざけることに成功しました。信乃がどうして浜路を連れて逃げることができましょう。ただただ疑わしいのが、近隣の浪人、網乾左母二郎だけが思い当たることがございます。奴は急に家財を売って、先に逐電したと聞きます。浜路を誘い出したのかもしれません。ですからすぐに時を移さず、召使いたちを駆り立てて、追い掛けさせましたがいまだ帰ってきません。またある筋に精通している土田の土太郎という者を雇って遣わし、脇道や近道の一つも漏らさずに追っ手を掛けている状況ですので、夜明けまでにはきっと捕らえて連れてくると思われます。私の言うことに偽りがございましたら、私の白髪首をお取りになろうとも恨みはございません。どうかもうしばらくお待ち下さい」

亀篠と二人で言葉を尽くして、考えを披露し、本当のことを言って、丁寧に説明はしたが、簸上宮六も軍木五倍二も疑惑が解けず、ともに怒る口調はきつく、

「それはでたらめだ。言い訳を並べ立て話したところで、聞き入れる道理があるか。左母二郎が浜路を連れて逃げたということに、確かな証拠はないだろう。しかし、たとえ密通の相手が誰であろうと、婚約の引き出物を受け取った娘を逃走させてしまったのだから、親であるお前たちも同罪だ。今さら言い訳をすれば、却って後ろ暗くなるだけだ」

蟇六に何も言わせず、続ける。

「お前たちは最初から、贈り物の引き出物を貪って、我らを上手く騙してきたのだろう。そうではないとは言わせないぞ。熱湯を飲ませるという言葉はあるが、熱い酢を飲ませる様なそんなもてなしがあるか。たわしを噛ませたとしても、それをもてなしと言えるか。すべてにおいて貴様たちの怠慢がひどい。この様に身分の高い者を軽んじる村長などいるものか。それだけではない、前の日には浜路が風邪で寝ていると嘘を吐き、今宵は痞えが起きたと言う。後先すべてしどろもどろのでたらめと嘘、浜路を出さないのであれば眼にも物を見せてやるぞ」

左右から刀の鯉口を緩めて罵る威勢に、蟇六も亀篠も顔色をますます蒼ざめるのだった。魂が今にも抜けてしまいそうになりながらも、

「仰せのこと、ごもっともでございます。真に、真に」

としか返答ができず、歯が震えて止まらないのだった。

酒を注いでいた女中たちもこの場を恐れて、さっさといなくなってしまった。

しばらくしてから蟇六はどうにか胸を鎮めて、後ろに置いてあった脇差しの刀を取り上げて、簸上宮六たちの前に差し出し、

「ご両所、今のお疑いを解かせたく。どうかその刃をご覧下さい。これ、これこそが元鎌倉公方の足利持氏殿から、春王殿へお譲りになった村雨の名刀です。信乃の父、犬塚番作が結城に籠城した時に盗んで逃げて、最後はその子に与えたもの。私はこのことを知ったが故に、去る日、様々な手立てを巡らせて、信乃を神宮川に誘き出し、刃をすり替えて、取ったのでございます。以前から関東管領家へ献上しようと思っておりましたが、当座の証拠、浜路が戻って来た時に婿殿への引き出物としてご覧下さい。これこそがこの蟇六の真心でございます」

と真剣な顔で刀を指し示したので、簸上宮六は少しだけ顔を和らげて、

「この刀をして、村雨丸とする正しい証拠はあるか」

と問う。

蟇六は早速微笑んで、

「陣代殿はいまだご存じない。村雨丸の奇蹟は、刃を引き抜く時にはたちまちのうちに切っ先から水が滴り、殺気を持って刀身を振ってみればその水が四方八方に散乱し、まるで驟雨が振る様になるのです。私は一度試してみました。何の疑いがあるでしょうか」

この返答に簸上宮六はうなづいて、

「その話は少しだけ噂に聞いたことがある。まずは一度見てみたい」

と刀を取り上げた。

亀篠は蝋燭の芯を整えて、明るく見える様に燭台を引き寄せた。軍木五倍二も膝を進めて、

「音に聞く名刀を見れる良い機会、私にも福があるということだ。さあ、早く」

と急がせる。

簸上宮六はいきなり刃を引き抜いた。蝋燭の光に近づけて、皆一緒に見つめたが、水気はどうにも現れない。これはどうしたことかと刀身を返してみても、どこにも滴はない。

だんだん腹が立ってきて、刃をひたすらに振っていると、後ろの柱に当たってしまい、切っ先が少し曲がってしまった。

軍木五倍二はそれを見て、

「あっぱれ、名剣、水気は立たず、まるで火気を帯びている鍛冶場の焼丸と言ったところだな」

そう嘲って笑うと、代官簸上宮六は顔面を赤く染めて怒り出して、蟇六をきっと睨んだ。

「この馬鹿者が、ふてぶてしいものだ。こんななまくらを誰が村雨の刀と思うと言うのか。一度ならず二度ならずまでも、私を侮るこの老いぼれめ、覚悟せよ」

と罵るのである。

亀篠は慌てて声を振り絞って、

「その様に仰っても、去る晩に水があふれたのを、私もそばにいて見たのでございます」

言い終わるのも待てずに、簸上宮六は、手に持っていた刀を畳に突き立て、そのまま押し曲げると、その刀は鍋の取っ手の様に曲がってしまった。

それをまた引き抜いて投げ捨てて、

「貴様たちはこれでもまた抗弁をするのか」

軍木五倍二と一緒になって、酔っ払いの癖で、差していた刀を抜き、振りかざして詰め寄ったため、亀篠は、ああと騒ぎ、腰が抜けてどうすることもできなくなってしまった。

蟇六はと言えば、ただ呆れ果ててしまい、激昂する二人に詫びようとする言葉もなかった。

さては企ての裏をかいて、この贋物を掴ませたのは、信乃か左母二郎の奴か。

二人のうちどちらかに違いないと思うものの、今更に信乃や網乾左母二郎の名を出して罪を着せて、自分の非の釈明をする訳にもいかなかった。恐ろしくなって、また恥ずかしくなった蟇六が取った手段は、慌ただしく身を起こして逃げ出すことであった。

しかし簸上宮六はますます怒って血気に逸り、

「盗人、待て」

と呼び止めながら、抜き閃かした刃の稲妻が浴びせられて、その一撃が蟇六の背中を斬った。仰向けに倒れたところを再び切ろうと煌いた刃の下に、亀篠が転がりながら飛び込んで来て、簸上宮六の足を掴んだ。老女とはいえ、必死の亀篠の力も一生懸命だった。

軍木五倍二はそれを見て、亀篠に飛び掛かって、

「邪魔をするな」

と髪の毛を左手に絡ませて引き離そうとしたが、人を呼ぼうとして決して手を離さない。

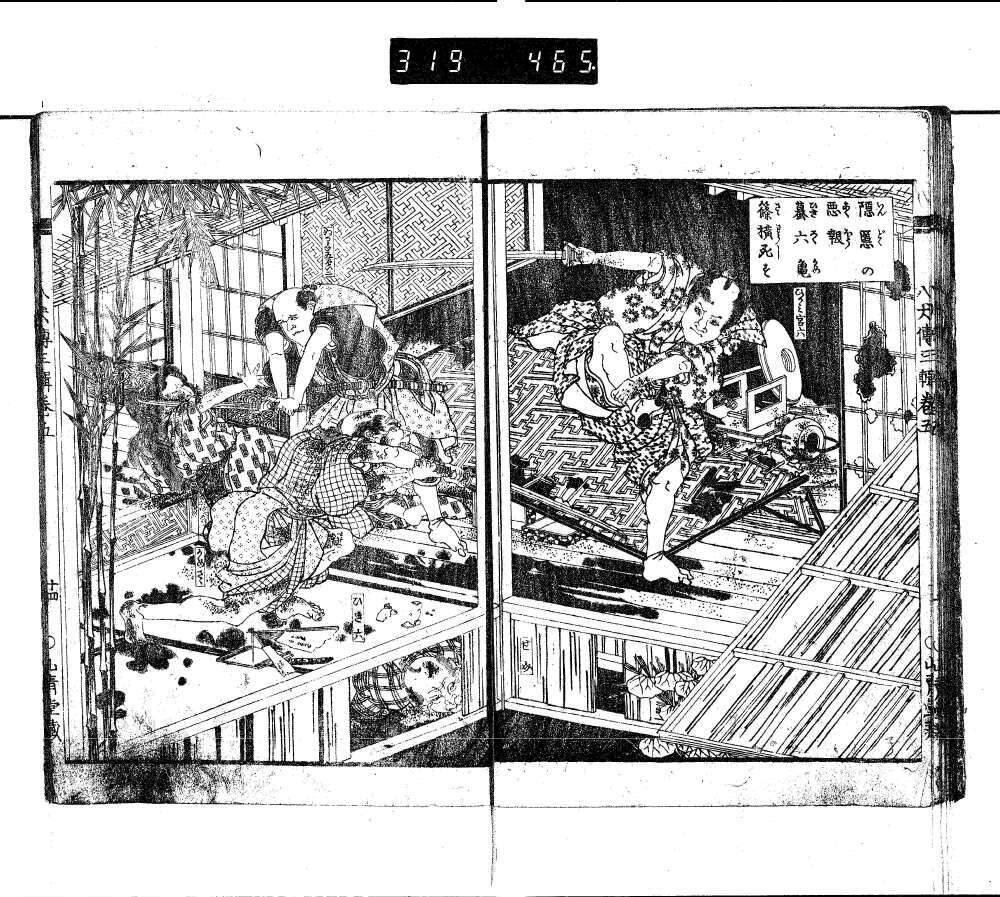

【隠匿の悪報、蟇六と亀篠は横死する】

悪党とは言え、さすがの蟇六と亀篠も無残に殺されてしまうと何だか切なくなるものです。

しかし酢はともかく、たわしをお碗に入れてはいけませんねえ。

簸上宮六は、息の根を止めてやると刀を引き抜き、肩先から四、五寸(約12~15cm)のところを、押さえつけるようにしてばっさりと深く切り裂いた。

亀篠は深手に少しも堪えられず、あっと叫んだ。簸上宮六は後ろに蹴り倒した。

その間に蟇六は銚子や皿を投げて、曲がった刀を踏みつけて直し、しばらくは防戦していたが、すでにひどい傷を負っていたので、身の動きがますます不自由になっている。

簸上宮六たちは、二人の弱みにつけこんで容赦なく嬲り打ちにする。夫婦の苦痛の声は枯れ果てて、亀篠は鮮血の泥の中を這いずり回り、蟇六は四つん這いになって逃げ迷い、まるで蛇に追われるかのように転げ回って七転八倒した。

命が惜しくて尚も逃れようともがいていると、浜路と左母二郎を追い掛けられなかった召使いたちが一人、また一人帰って来た。

裏口から入って来た背介が、台所を見ても次の間へ行ってみても、人が一人もいない。簸上宮六の従者が四五人ほどいたが、祝いの酒に酩酊しており、従者用の部屋で熟睡していた。女中たちは刀の音を恐れて、皆ことごとく逃げ出していた。

背介は、どうしてこの様な状況になっているのかを知ることができただろうか。

とにかく主人と話そうとして、縁側から入って書院の障子を引き開けると、すぐ眼の前を軍木五倍二の刃の光が閃いた。ただ一言、あっと叫んだ瞬間、右の髪の小鬢を切り裂かれていたのだ。

背介はそのままに後ろに転がり、そのまま縁側の踏み板の下に身を隠して、苦痛を我慢して音も立てなかった。

その間に簸上宮六は怒りに任せて、蟇六に数か所の痛手を負わせて、思いのままに切りつけていた。軍木五倍二もまた亀篠の肩を斬り、腿を貫き、十二分に苦しませてから、二人は同時に斬りつけて、それぞれを絶命させたのである。

そこへ額蔵が円塚から足を急がせて帰って来た。

真夜中だというのに、戸締りに不用心な主人の家の有様にどうしたのか、と不審に思いながら進むと、裏手には人気がまったくなかった。

書院から物が倒れる音、呻く人の声がするので、いよいよ驚いて怪しみながら、急いで草鞋を脱ぎ捨てて、走って行ってみると、主夫婦はすでに切り倒されていた。

仇は日ごろから見知った陣代簸上宮六とその部下の軍木五倍二だ。二人はそれぞれ死体の胸に乗り掛かって、刺さっていた刃を引き抜き、血を拭い、そしてその場を走り去ろうとするところだった。

それでも、息を呑んだ額蔵は立ちふさがって、

「ご両所、どこへ行かれるのですか。私は身分の低い召使いですが、主人の仇、どうしてこのまま行かせることができましょう」

そう言うが早いか、陣代と部下の二人はきっと睨んで、声をそろえて、

「命を知らぬ愚か者よ。陣代が無礼な村長を処罰されたのだから、その召使いどもは罪の連座を恐れるべきであろう。仇呼ばわりとは、まったくとんでもないことよ。貴様も主人の黄泉路への供をさせてやろう」

額蔵を侮り、勝ち誇って切りつけるものの、当の額蔵は刃をかわして打ち合わさせた。そして左右の拳を動かせて、二人の利き腕をしっかと捕えて動かせず、顔を見てから笑った。

「村長に落ち度があれば、訴訟などを扱う問注所こそで取り上げて、罪を糺すべきでしょう。年貢の検分でもあるまいし、お二人の夜中の来臨は、酒を飲むためでございましょうに。私の様な下郎にも仁、義、礼、智、信の五つの徳目があるのです。主人を討たれて、そのままおめおめと仇を見送ることなどできません。いざ立ち会っていただき、雌雄を決しましょう。かく申す私は、村長の庭番や雑用を勤める召使いの額蔵。相手にはならないかもしれませんが、お立合い下さい」

と言い放つ。

とてつもない怪力と勇敢な闘志に、二人は肝を冷やし、捕らえられた腕は脈が止まるほど強く握られ、砕けるかと思うほどに感じたが、二人は、たとえ奴が逃げようとしても、逃がしてなるものか、と思い直した。

そして、二人で声も掛け合うこともなく、再び斬りかかったが、額蔵はその刃の下を素早く潜り抜け、腰に差していた刀を抜いて、二人相手に戦い続けた。

この刀を持つことになった動機の善悪はまったく違うが、今額蔵が抜いた刀は、前の夜に亀篠が信乃を討てと命じて授けたものだ。大塚匠作三戌が数度の戦いを経た切れ物なのである。今の持ち主は、元より稀に見る豪傑だ。自分で磨いた武芸は道理に適っていて、秘術を尽くした激しい攻撃と突撃を繰り出した。

十回にも掛からず、逃げ出そうとした陣代簸上宮六の肩先から背中まで唐竹割りに切り倒し、返す刀で軍木五倍二の眉間をはたと切り裂いた。

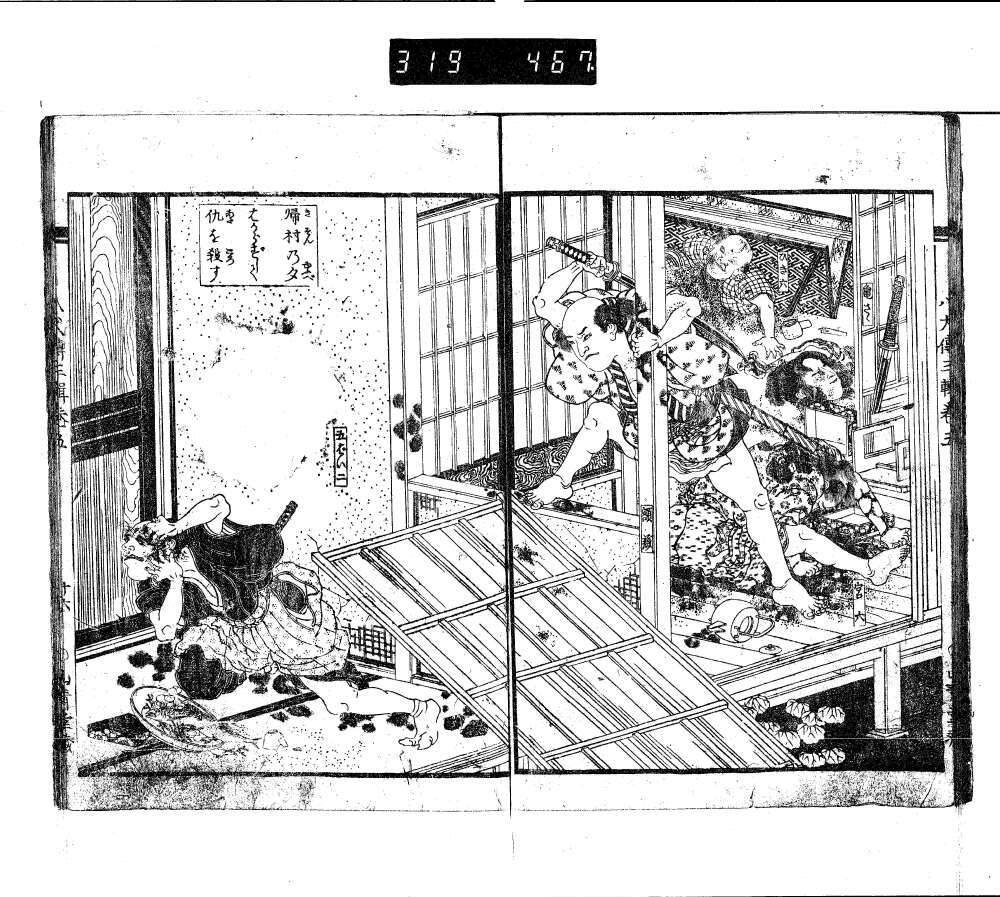

【帰村の夕べ、図らずして仇を殺す】

死体がごろごろ。

道節と死闘を繰り広げた後、陣代を倒す額蔵こと荘助さん。

はっきり言って強いです。

あっと叫んで軍木五倍二は逃げ出したが、そうはさせまいと額蔵が追う。そこへ陣代たちの従者たちが、刃の音に驚いて目を覚まして、ようやく庭口へ走って集まって来た。

見ると簸上宮六はすでに討たれており、軍木五倍二は痛手を負いながらも、外へ逃げようとして、庭の飛び石にはたとつまづいて転んでいる。とても逃げられそうにないので、従者たちはやむを得ず、刀を抜いて額蔵と軍木五倍二の間に入って分け隔てるしかできなかった。

その間に、二三人の従者が軍木五倍二を肩に掛け、手を添え、足を添え、自宅に向かって連れ出していく。

額蔵は、怒った虎が羊の群れを狩る様に、瞬く間に陣代の従者を左右に切り伏せて、再び後を追い掛けようとして走り出した。しかし冠木門のところで、浜路と左母二郎を追えずに戻って来た召使いたちにばったりと出会ってしまった。

蟇六と亀篠の召使いたちは、血にまみれた刀を持った額蔵の体たらくに驚き、また騒ぎ、即座に持っていた六尺棒を横にして、額蔵が進めない様に押しとどめた。

ことの様子を問う者もいたり、あるいは、

「刃を叩き落として、縛ってしまえ」

と罵りながら言う者もいて、ただがやがやと叫ぶだけで、誰も立ち向かおうとする者はいない。

額蔵はことの経緯も知らない召使いたちに遮られて、無性に苛立ちを覚えたが、同じ村長の召使いの同士討ちはさすがに避けるために、とうとう軍木五倍二を討ち洩らしてしまった。

今はもう追い掛けるのも難しいと考え、血の着いた刀を拭ってから納めて、そして残ってそこにいる人々に対して、主人夫婦の不慮の死、主人の仇である簸上宮六たちを討ち取ったことを告げた。

その後、額蔵は書院に向かったが、人々は皆ことの次第に驚き、呆れて、是非の分別をする者もいない。ただ陣代を討ち取ったその連座を恐れるばかりで呆然としているのだ。

その時額蔵は口を開いた。

「私も今晩夜が更けてから、下総から戻って来たばかりで、ことの次第を詳しくは知りませんが、主人のご夫婦が殺されてしまったところにちょうど帰って来て、この様なことになりました。軍木五倍二は逃げ去ったので、夜も明けると、陣屋から事件を調べるために兵たちが来るでしょう。遅くならないうちに、問注所へ訴え出て、復習を遂げたことの趣きを細かく申し上げます。今宵のことは、皆様それぞれにはあずかり知らないことです。良くも悪くもこの額蔵一人のしたことですから、狼狽なさらないで下さい。それから」

額蔵は息を整えてから、また続けた。

「女中たちは、恐れて逃げてしまったと思われます。彼女たちを探して集めて下さい。一人たりともいないとなると、その者に疑いが掛かるかもしれません。何とぞご注意下さい」

説き伏せられた人々は、額蔵の見事な説明に納得して、頼もしく思ったのである。

〇作者は、この一連の物語を書き終えて、独り言のように感嘆し、こう述べる。

善悪の因果応報は、やはり実現したのだ。

あの亀篠は親不孝で、しかもだらしにないことをした。これに加えて、蟇六の人倫にもとる不義残忍さは甚だしかった。これによって、神は怒り、人々は恨んだ。

この奸悪と貪婪が結びついて、夫と妻となったのだ。

このために二人の家には継ぐべき子がなく、世間では頼りになる友もいなかった。

彼らの大きな欲望は、貪っても満足することを知らなかったために、日々、煩悩が絶えることがなかった。

遂にその悪縁を結ぶに至っては、また多くの心を苦しめ、夫婦自身が企んだことが、かえって人に謀られ、最期にはこの上ない恥辱を受けて、簸上宮六たちによって殺戮されてしまった。

しかしながら、それでもなお幸いなことに額蔵がいた。ただ一人、義侠心に勇み立ち、邪を掘り起こし、悪を抜き去ったのである。

ああ、義の人額蔵。

悪の村長の家に仕えたが、その清きこと、まるで泥の中の蓮の花のごとしである。

また主人たちの非を補って、信乃のためにいろいろと策を考えた。仁の心に欠けた主人を主人として、雪の中で見殺しにされた母のために恨みを晴らすことはなく、また一飯に命を繋ぐ自分のために恩を無下とはしなかった。

今その仇を討つに及んで、亀篠が授けたのはその父大塚匠作の遺刀で、それで成し遂げたのである。そして召使いとしての道を尽くして、あえて捕縛の咎めを恐れてはいない。

ああ、何と賢いのだろう、額蔵よ。まさに忠義の人とするべきだと思う。

(続くかも……)