網乾左母二郎は前の夜更けに神宮川の夜風に当たったせいか、翌朝から寒気に震え、熱に苦しんでいた。

この日は手習いの子供たちを早く返して、夕飯も食べずに寝ていた。そして次の日の午の刻の貝を吹く頃合い(昼12時ごろ)に具合が良くなったので、寝具を片づけてから、まずは口を洗おうと外に出た。

すると村長の屋敷の辺りから、音が聞こえてくるのが気になった。まるで年の終わりの大掃除の様な音である。

不思議に思って、門から出て村長の家の近くまで行って、様子を探ろうとすると、向うから一人の百姓がやって来た。右手に一丁の鍬を携えて、左手には五六本の夏の大根を持って、野原の向こうからこちらへ向かって来た。

見ればその人は、蟇六の老僕の背介以外の誰でもなかった。

背介は思わずこちらを見て、目礼をして、その場を去ろうとしたが、左母二郎は手を上げてこれこれと呼び止めた。

「背介先生、お忙しそうだね。今日は土用の虫払いかな。いつもと違って物々しく箒で掃く音がする、あれは何だい」

と聞けば、背介は呼ばれて近づき、

「いいえ、虫干しではありません。今宵、婿入りがございますので、天井の蜘蛛の巣を払って、畳の埃を打ち起こして、扉を修理、障子の張替え、まるで年貢の米の定めよりも眼が回る忙しさ。いえ、それだけではなく、台所の混雑具合。ご覧なさい、この夏大根は細かく刻むために持ってきました。そうだ、日頃の親密なおつき合い、是非手助けにおいでなさいませ」

と笑いながら返答するので、左母二郎はひどく驚いた。

「村長の婿殿はあの犬塚信乃ではないのか。あの人は昨日の朝旅立ったと聞いたが、さては門出の出発の日を延ばして、急に婚姻でもなされたのか」

と問う間もなく、

「違います、違います。信乃殿は昨日の明け方、下総へお出かけなさいました。今宵来られる婿殿は、犬塚様ではありません」

返答を途中まで聞かずに、左母二郎は急に顔色を変えて、

「その婿は誰だ。前から約束があったのか」

と早口で聞けば、背介鍬を地面に当てて、杖の代わりとした。

「いや本当に、聞けば胆の潰れてしまう様なお話ですよ。私も良くは知らないのですが、婿殿は陣代の簸上様でいらっしゃいます。また媒酌人は部下の軍木殿です。結納の品々もいつの間にか送られていました。書院に飾り立ててありますよ。まずは内密の結婚ですので、今宵の亥の刻(午後10時)の頃合いに、婿殿がみずから来られて、花嫁御寮人を伴われると人の噂で聞きました」

背介は一転して渋い顔になった。

「お気の毒なのは犬塚様、底意地の悪い伯母御夫婦の機嫌を取ること八九年、まさかの時には追いやられてしまい、乙女の浜路殿を他人に取られたと噂になり、きっと七十五日以降も言われるでしょう。当人ではありませんが、それでも苦々しく思いますのに、あの犬塚殿が後でお聞きになれば、お腹立ちもするでしょうし、文句も言われると思いますよ。伯母御夫婦は隠しきれているつもりでも、実は周りには筒抜けですのに、ご本人はそれに気づいていない様なものです」

なるほど背介たちは信乃の味方であった。

「ああ、大分長い間に無益なお喋りに時間を掛けてしまいました、叱られるかもしれません。それでは網乾様、晩にでもお出で下さい」

と鍬の柄を再び肩に掛けて、裏口目指して走って行った。

左母二郎は顔色を変えたが、胸をどうにか鎮めてさりげなく背介に見送りの返事をした。

だが気分はどうにも落ち着かず、小さな路地の中の田畑に引く井戸に立ち寄り、水を汲み上げたものの、その水は沸騰して湯になってしまいそうであった。

心のほむらを抑えきれないのだ。

手桶を引き下げて、吸い込む呼吸、吐き出す呼吸、激しい怒りと嘆きに我慢が出来ず、何をするにも手につかなかった。

つくづく思うに、浜路は幼い時から信乃に娶せるつもりだったと聞いているから、信乃に嫁ぐのであれば仕方がない。それならば亀篠から聞いたこともある。

しかしどうして陣代の権勢に従って、約束を変えて、すでに信乃に対して謀略を共にしている自分を粗略にして、何も言わないのか。

思えばあの日亀篠がいろいろ自分に言ってきたのは、浜路を囮の餌にして、あの宝刀をすりかえさせるためだけのことだったのだ。

この報いとして、今宵花婿の簸上が来た時、席上に踏み込んで蟇六夫婦の悪事を露見させ、思いのまま恥をかかせてやり、結婚の邪魔をしてやろう。

いや待て。それでは私もまた刀をすり替えたことで同類の咎を免れることができない。それだけではなく信乃の刀は密かに隠して我が手中にある。このことが明らかになれば、独り私の罪も重くなってしまう。この策略は良策ではない。

また刀のことを隠して、母親が私に浜路を許したことだけを言ったとしても、正しい証拠がない。もし訴訟したとしても、その裁きは陣代以外の誰も行うことができない。だから私に理があったとしても、苦労の割に功はないし、簸上は必ず私を憎むはずだ。

憎めば、必ず理を非に曲げて、私を獄舎に入れて拷問で責め殺すに違いない。この計略はまずい。

あの老婆めはこれを見越して、秘密を私に委ねるために浜路をくれると言った。

ここまで騙されてしまったのは、私の知恵が足らないということに等しいが、あの晩、宝刀の奇跡を見てしまい、ただでは済まさずに蟇六めには自分の刀を渡しているので、損はしていない。今日まで何も言ってこないところを見れば、奴らは私の刀を信乃の刀に違いないと思って、大切に秘蔵しているのだ。

それだけは愉快だが、私もまた一人の男だ。日頃から思いを通わせていた、しかし偽りにせよ母親がくれると言った浜路を今更他人に娶られてしまえば、里人の評判も悪くなり、この地に長く住むことができなくなる。

所詮、今宵、簸上宮六たちが来るのを窺い、婚姻の席に血を注いでやろう。村長親子と婿含めて、婚姻の席の一同を皆殺しにしてやり、すぐに他の里に逃げてやろう。

いやいや、これもまずい手だ。代官の手の者は大勢だ。全員を殺す前に捕まってしまえば、後悔するだけだ。

慌てて急いで危ない手を取るよりも、浜路を密かにさらって、逐電するのが一番良い。先に浜路が私につれなかったのは、信乃が目の前にいたからだろう。今は信乃が遠ざけられて、あの醜い代官に嫁がされるのを喜ぶはずがない。

私に心を開いていなくとも、一緒にここを去ろうと言えば、必ず従うはずだ。それでも信乃に操をつくして、私を受け入れないというのであれば、京でも鎌倉でも遊女にでも売って金にするのも簡単なこと。

またこの宝刀の素晴らしさを考えると、鎌倉公方足利持氏卿の大切な宝物と聞こえた村雨丸だということに尽きる。

これを旧主の扇谷殿に奉れば帰参の手立てになるかもしれないが、刀の出所を聞かれるといささか後ろめたい。かと思えば古河の足利成氏卿に奉れば、信乃が私を訴えて面倒なことになる。

やはりここは都に持って行って、室町将軍に献上すれば、召出されること間違いなしだ。これこそ万全な計画、これで進めよう。

左母二郎は自分に問い、自分で答えて、酷く濁った入り江の様な己の心の底深く悪巧みを考えて、十二分に計画を練り上げて、心の中で喜ぶのだった。

一人住まいの家でおよそ人並みの家具や調度はなかったが、少しばかりの道具や衣装を急に入用のことがあるとして売り払い、それを旅費とした。

そしてこっそりと集めた笠や脚絆に草鞋の他には何もない旅の装いは、準備ができたようでいて、実はまだそうではなかった。

この宵闇の駆引きは裏門から入って、あの乙女をどうやって誘い出すか、どうやって奪い去るべきか、と邪まな思案に果てしなく考えが及んだ。

夏の日はまだ暮れないのか、と仰ぎ見る天には、行方の定めない浮雲がある。雲の形は左母二郎の不義奸悪と悪巧みの様に様々と姿を変えるのに忙しかった。

その頃浜路はすでに必死の覚悟を決めてはいたが、顔には出さなかった。仮にも病であり、またこの夏の暑さで髪が乱れているので恥ずかしい姿を見せる訳にはいかない、と髪を結いながらも、いまだ寝所から出てこようとはしなかった。

蟇六と亀篠はこの様子を見て、今晩の婚姻を嫌がりはしないだろうと考えて、心を許していた。日が沈もうとする黄昏時には、更に忙しくなり顔を見せなくなっていた。

そしてとうとう日が暮れて、初更近づく(午後20時ごろ)宵闇になると、浜路は寝所をそっと抜け出て、人目を避けて納戸の縁側を伝って外に出ようとしたが、それは不可能であった。裏門にも人の出入りが多かったのである。

私はどこで死のうか。

そんなことを考えて土蔵の間の垣根に身を寄せて、彷徨っていると、顔に蜘蛛の巣が掛かる始末である。蜘蛛の巣は雛人形の女雛を包む吉野紙の様に浜路を包み、相方の男雛を失ったかの様に心細くなった。

ここは納戸の裏庭で、崩れかけた築山があり、夏の樹木が生繁っていて、手入れもされずに人の通らない場所であった。

人気もなく真っ暗闇なので、浜路は、ここが死に場所、と決心して死出の門出と思い定めた。寝所を出た時には、灯火を暗くして、蚊帳の中で伏っている様に枕に小夜着を掛けている。

外に出たのが分からない間にと、持ってきた用意の組帯を引き延ばして、築垣近くの松の枝に投げた。早く首をくくろうと思うが、下がってきた帯の端を捕まえようとする手先から帯は逃げるのだった。

心の闇に空の闇。

帯を捉えられない手先も寄る辺なく、この我が身も寄る辺なく。

我が身は前世のいかなる悪い報いで、本当の親も兄弟もいたとは聞いたがその名前は知らないのだろう。

本当の親ではない親たちに養育の恩を長い間受けてきたが、この度の不孝の罪、申し訳ないとは思うものの、信乃殿と代官殿の二股を掛けられない女子の操を通すことは、教えの道には背きません。

それにしても情がないのは義理の両親。誓いを堂々と破る不義を行い、営利を貪ろうと願っても、人の命には限りがある。惜しむべきは死後の名誉ではないのか。

そもそも恨んだとしても、その甲斐がないのが女子というもの。

この大塚とあちらの古河は遠くもない距離とは聞きはしたけれど、天を空を飛ぶ鳥の翼がないこの身はどうしたら良いのか。

いまだ契りを交わしてはいないとは言え、一度親が許した夫婦の約束がある。深い嘆きに身を置き、今を限りの命、と私が信乃殿に知らせなければ、信乃殿はきっとこのことを知ることもないはず。

ああ、こうなるのであればあのお別れの夜、もっと言いたいことがたくさんあったのに、言わないで別れてしまった。

恨むことよりなおつれないと思うことは、今鳴っている初更(午後8時ごろ)の鐘の声。私は亥の刻(午後10時ごろ)に寿命を全うせずに死にます。

私は仏法の真理の教えにすがります、月夜の烏に鳴かれながら。

信乃様、あなたのたった一夜の言葉によって、私ははかない命を惜しまずに、あの世へいくことができます。

もし私の夢の跡を、人づてにでもお聞きになったなら、どうかお戻りになってください。

そして、この操を変えない松を見て、あなたの妻である私の墓標としてご覧になり、どうかご自身の手で、私のために清き水を注いであげて下さい。

その手向けの水の一滴を受けたのであれば、それこそがたとえ尊い聖者の読経にも勝る、二つとない仏の説法となり、必ず私は成仏できるのです。

死に際に今はもう考えまいと思ってはいたものの、良人たる信乃のこと、本当の親兄弟のこと、気に掛かる悲しみの数々を耐えようとしても我慢できず、独り言でいろいろ囁いてしまった。

忍び涙の滴がまたあふれ、袖を濡らす夏草は秋の夕暮れの様に風にそよぐのだった。

その頃、左母二郎は時間を計りながら蟇六が裏門から忍び入ろうとしていた。しかしどこもかしこも、提灯が照らしていて、出入りの者が多く、都合が悪いと一旦は諦めた。

それでも諦めきれずにあちこちを探って歩き、母屋の後ろに佇んで眺めていると、朽ちてしまった築垣の根本に犬が出入りする様な崩れたところを見つけた。

これ幸いと密かに喜び、左母二郎は急に小溝を飛び越えて、崩れたところから入ろうとすると、朽ちかけた築垣の穴が思いもよらずに広がっていく。木立の下で起き上がり、手足に着いた土を落として、中の様子を窺った。

とても暗いので場所も良く分からなかったが、左手の白壁だけが闇の中でほのかに見えたので、さてはここは納戸の裏だろうと見当をつけた。

あの土蔵の間を行けば、常に浜路がいるという小座敷は遠くはないはずだ。この辺りの案内は良くは知らないが、隠れるのはそんなに難しいものではない、と考えることにして、木立を伝い、木の下を潜って、ようやく庭の築山の近くまで来ると、前方から女性の泣き声が聞こえてきた。

左母二郎は驚いて、眼を凝らして見てみた。良く声を聞けば、あれこそ浜路である。天の恵みと喜んではみたものの、すぐには近づかずに浜路の嘆きを聞いてから良く考えた。

浜路は今宵来る簸上宮六をひどく嫌って、首をくくろうとしたのだ。

それは信乃に対して操を立てようとしているのか、それともこの私なのか、にわかには聞き分けられないが、きっと私に対してなのだろう。

とにかく誰であろうが、せっかく手に入れたかけがえのない大切なものを、どうしてわざわざ壊したりするものか。

そこで左母二郎は足を忍ばせて近づいてみると、ちょうど浜路がようやく松の枝に掛けた帯の端にすがって、またさめざめと泣いているところだった。

そして涙の間に念仏を十回ばかり唱えて、ようやく首をくくろうとした時に無言のまま、左母二郎は身体を掴んで引き寄せた。

ああっと叫ぶ口に手を当てて、

「驚きなさるな。左母二郎です、左母二郎です。思いも掛けない突然の今宵の結婚、死のうと決めなさったそのお心、私に取って何と尊くもかたじけないことです。あなたの親の人でなしな振舞い、私ですら腹にすえかねるほどです。どうにかしてあなたを連れて逃げようと思っていましたが、私の誠意が無駄になりませんでしたね。約束もしていないのにあなたはここに来た。そして私と会った」

今宵の左母二郎は、いつにも増して口が回るのである。

「この必死な局面を救うのは、きっと天のお導きでしょう、嘆くことなどありませんよ」

と慰めるのだが、浜路は聞かずに身体を揺すって、左母二郎から自分自身を振りほどき、

「ああ、なんて無礼な人。もし私が他の男に連れて行かれる様な娘だったら、どうして寝所を出て、こんな場所ではかない命を捨てるでしょうか。無益なことを言ってないで、そこをお退き下さい」

と怒った。

浜路が組帯に手を掛けるのを左母二郎は遮って、嘲笑い、

「それを聞いたら、尚のこと死なせる訳にはいきません。常日頃から思いを寄せていたし、あなたの母も私に娘のあなたを許してくれた。陣代の簸上を嫌うのは私のために操を尽くしていただいた、と思っていたのに」

左母二郎はすでに分かっているのだ。

「古河へ行ってしまい、帰って来るのかそれとも帰って来ないのか、行方のおぼつかない信乃のことをまだ思ているならば、それは身の破滅。否応でも連れて行く。さっさと行くぞ」

手を取ろうとすると、振り払おうとする浜路の美しい手、風に乱れる翠髪。

それは古い蔦の絡まる松を盾にして、あちらを逃げ、こちらを掻い潜り、闇にまぎれて隠れようとする鳥の雉である。相方と別れて、草むらの陰に声も出せず、ねぐらの巣にも戻れない雌の雉には憚りがあり、内と外に迫る呵責の苦しみに追われて、左母二郎に追われて泣き崩れる。

もどかしいわ、と左母二郎は襟上を掴み、手ぬぐいを口に含ませて猿ぐつわにして、浜路を小脇にしっかりと抱え込んだ。

かぼそい病後のやせた身体、まるでみみずくに捕らえられてしまった夜の蝉、声さえ出せず、浜路は哀れな姿だった。

しかし左母二郎は、この様に女子を小脇に抱き抱えたままでは、先ほどの穴からは出られなかった。さてはどこから脱出しようかと見上げる片頬に組帯が触れたので、左手に取り、これ幸いと老松の上へひらりと登った。松の枝から築垣をどうにか乗り越えて、素早く外に降り立つことができた。

鳴くのをやめた雨蛙を跨ぎ、溝を越えた左母二郎は、用意していた旅の草鞋を片方も失うことなく、足に任せてその場を去るのだった。

そのころ村長の家の台所では、式用の皿や器、饗応用の調理包丁などが用意されていた。

蟇六は書院の床の間に花を活け、掛け軸を掛けていると、初更(午後8時)の鐘の音が鳴った。

式の時刻がそろそろ近づいたと思い、亀篠を呼んで言った。

「婿殿がお越しになるには、後一時(2時間)もない。夏の夜は更けやすいというのに、いつまで待てば良いのか。浜路に言い聞かせて、花嫁の衣装を着せなさい」

亀篠はうなづいて、

「私もその様に思っていました。今まであまり時間がなかったので、日が暮れてからは寝所には立ち寄りませんでしたが、湯漬けを少し食べたと女中たちが言っていました。髪さえ結べば着替えさせるのは簡単です。ああ、忙しい」

と言いながら、浜路の寝所へ行く。しかしすぐに戻って来て、

「大変です、大変です」

と叫ぶので、蟇六は驚いて妻の方を見た。

「これはやかましい、何ごとだ」

「最悪です、最悪です。落ち着いている場合ではありません。浜路は蚊帳から逃げ出して、どこに行ったのか影もありません。もしかして厠に行ったのかと思って、湯殿の隅々まで隈なく探しましたが、おりませんので逐電してしまったのかもしれません」

この報告に蟇六も思わず、持っていた花瓶を落としてしまい、水がこぼれて袴の裾に掛かってしまったが、拭おうともせずにただ身を起こして、

「それは一大事、しかし騒いではならぬ。どれどれ見に行こう」

と言い、こよりに油をしみ込ませた紙燭を持って庭に出た。亀篠も続いて、木立の間を隈なく探していく。ようやく土蔵の間を通って奥まった裏庭に来て、恐らくここから出たのではないかと検討をつけた。組帯を松に結びつけられおり、足台にしたのだろう、垣の上に乗った足の泥がところどころに跡が着いていた。

もしかしたら、と頼りにしていた最後の望みが消えてしまった。まるで綱が切れてしまった船が、港から跡形もなくなってしまい沖を漂っているかの様である。

蟇六の顔色は水よりも蒼くなり、呆然とした有様に、亀篠もまたため息を吐いた。

「髪を結い上げたことに心を騙されて、日が暮れた後に見張っていませんでした。虫かごの中の蛍が逃げた様なものです。浜路は前から申し合わせて信乃の奴が誘い出したのに違いないと思います」

と言うと蟇六はじっと考え込んでから、

「信乃にはずっと仲の良くない額蔵が従っていた。例え何か理由があったとしても、容易く道を引き返してこの様なことはできないはずだ。怪しいのは左母二郎の奴だ。一緒に来なさい」

と先に進み、元の場所に戻って、機転の回る召使いを呼んだ。

「左母二郎は家にいるか。提灯持って、良く見てきなさい、急げ急げ」

と焦って命令すると、召使いは承りましたと答えて、飛ぶ様に走り去って行った。しかししばらくすると召使いは喘ぎながら走って帰って来て、

「左母二郎殿の家へ行って、お呼びしましたが返答がありませんでした。戸を開けてみると、左母二郎殿はもちろん、家具調度品は一つもなく、空き家に等しいものです。その様子を思えば、逐電したことに疑いありません」

と答えるのを聞いて、村長夫婦はますます腹を立て、我慢が出来ずにまた召使いの男たちを呼び集めた。

花嫁がいなくなったことを告げて、

「犯人は左母二郎めだ。まだ遠くには行っていないと思われる。急いで追い掛けて引きずってでも連れて来い。もしお前たちの手に余る様なことがあっても、浜路だけは取り戻すのだ。灯りを持てば、奴に気づかれて捕えられない。人を追うには暗い方が良いだろう」

蟇六は更に召使いたちを見て、

「背介は年を取って足が弱くても、今宵ばかりは気合を入れよ。誰でも良いから功によって、褒美をたくさん取らす。お前とお前は東へ行け、お前たちは西に行け、必ずぬかるな、急いで行け」

二三人を一組にして四方に手分けをして、またたく間に残らず手配はしたものの、夫婦の気が休まることはなかった。

亀篠は頭痛を起こし、自分で額を押し揉むも、その顔を上げて、

「こうなるとは思いもしませんでした。前には信乃とのことをやめさせようとして、左母二郎を引入れました。しかし浜路は信乃一筋で外には心を移さず、と思っていたのが間違いで、あの盗人のことを気にしていなかったのが私の油断、悔しいです」

と自分も他人のことも恨むのだった。

蟇六もまたため息を吐いて、

「過ぎてしまったことを悔やんでも返ってきたりはしないものだ。まずは差し当たって今宵の婚姻のことだ、婿入りするのも時間の問題だ。その時に浜路を連れて来ないと何を言われるか」

と苦悩して、蟇六は妻と一緒に頭を抱えるのだった。

土太郎は先に蟇六に仲間にされ、神宮川にて人知れず信乃を謀殺しようとしたが、彼の水泳の技量には適わず、計画は上手くいかなかった。苦労だけして成果もなく、蟇六はそれを理由にして、手間賃もあまり払わなかった。

こうして土太郎は昨夜の博打にツキがなく、もうびた一文もなかった。元から不適の無頼者でもあったので、村長を強請ろうと少しの酒代でも得られればと思って、夕涼みと見せかけて訪れた。

裏門から入ると、蟇六は土太郎をとくと眺めて、すぐに喜び、

「土太郎か。良いところに来たな」

と立って迎えると、

「いえ、全然良くありません。あの夜の骨折り賃、相場と違って少ないです、せめてもう少し酒代になるくらいには」

と言うのを蟇六は遮って、

「そんなこと今更言うことか。しかし改めてお前に頼むことがある。今宵不慮の難題が起きたのだ、それはな」

急いで起きた出来事を説明し、

「我が娘を連れていった間男はお前も知っている。神宮川で同船した網乾左母二郎という者だ。我が家の召使いはすべて追手としてすでに放ったが、彼らだけでは心もとない。今呼んでもいないお前の様な助けを得たのはこの上ない幸い、こうなると我が運もまだ捨てたものではない。すぐに追い掛けて引きずって来れば、骨折り賃の多少は言うまい。ひとえに頼む」

と夫婦して拝まんばかりに言われると、土太郎はうなずいて、

「実は今ここに来る途中、前から知っていた旅の駕籠かきの加太郎と井太郎たちが旅人を乗せて、足代を論じてがやがやと騒いで、そのまま駕籠をまだ運ぼうとはしていませんでした。暗かったので良く見ませんでした。ただ井太郎たちに話し掛けようとして、やっぱりやめて通り過ぎましたが、さてはあの旅人が左母二郎に疑いありません。駕籠に乗っていたのがお嬢様かもしれません。向かう先は小石川、本郷坂へ向かうところでした。それでは追い掛けて来ましょう」

裾を持ち上げてでていこうとしたところに、蟇六は慌てて呼び止めて、

「左母二郎は武士の浪人、その腕前は分からないが、素手で追い掛けて間違いがあってはならん。これを持って行け」

と差していた刀を渡すと、土太郎は腰に帯びて、

「これは心強い。鳥の羽に挟むがごとく、二人を連れて帰りましょう。どうか酒でも温めてお待ち下さい」

「頼もしいことだ、早く行け、早く」

急がせる夫婦を振り返らずに、土太郎はなお暗い闇の中に稲妻が消える様に走り去って行った。

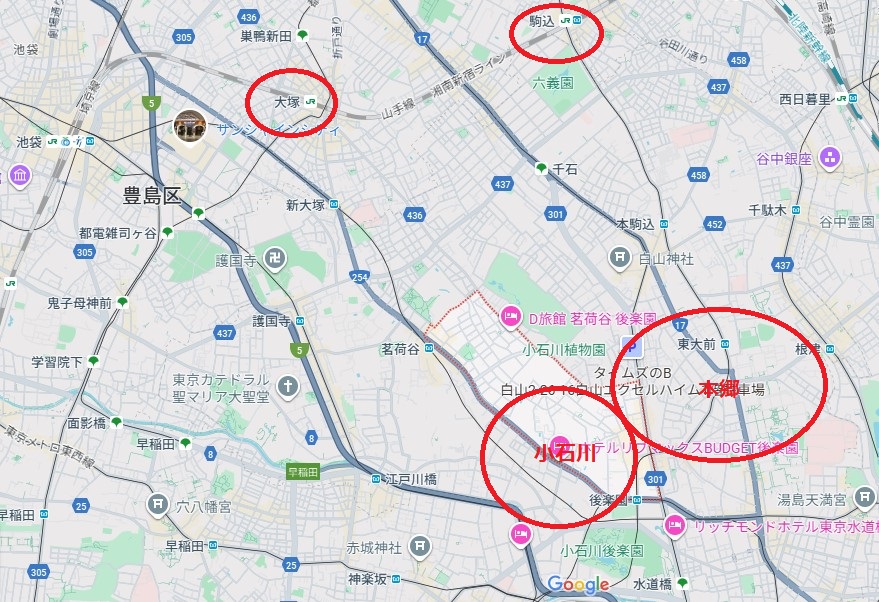

【本郷・小石川近辺】

ここにまた寂寞道人肩柳(じゃくまくどうじんけんりゅう)という不思議な行者がいた。

元はどこの住人なのかは分からない。去年の夏から陸奥出羽を回り、今年はまた下野そして下総に行き、遂に武蔵の国を行脚して回り、民衆に尊敬と信頼を受けていた。

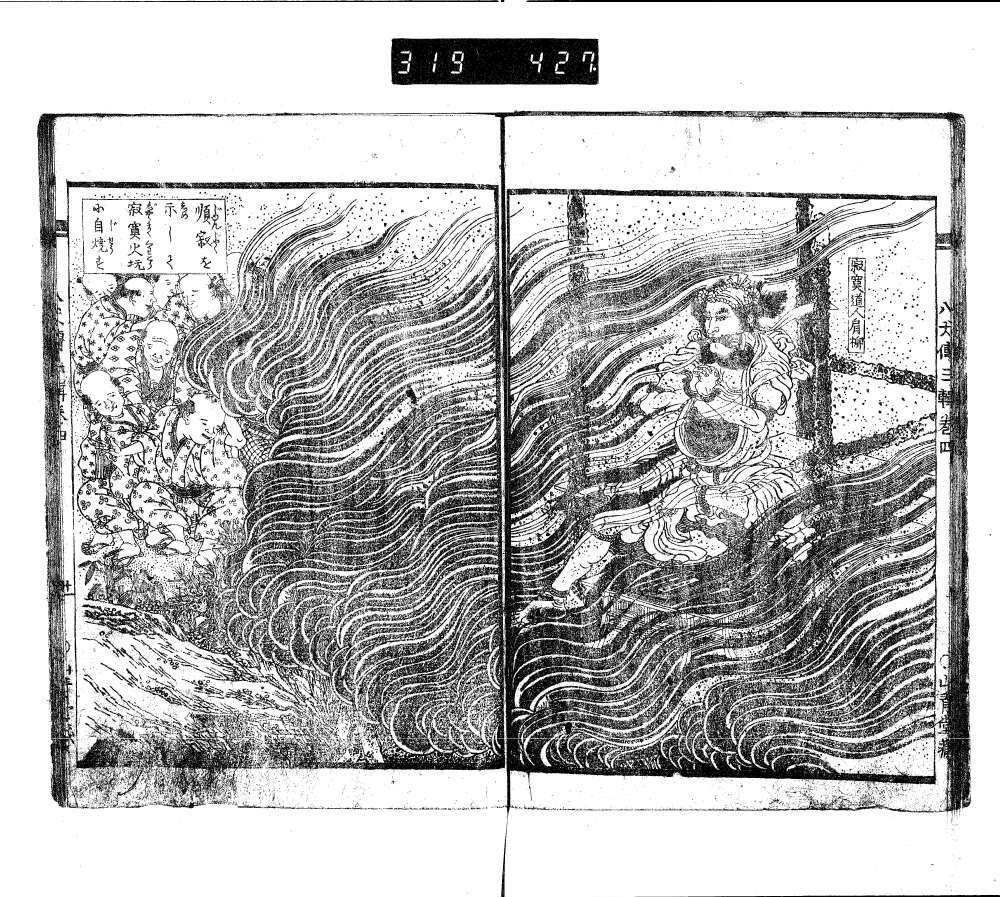

その修法は薪を積んで火を放ち、その烈火の上を踏んでは歩くが、平気で手足が火傷することはなかった。それによって人の吉兆や行動を占い、また病気を祈祷すると霊験があると言う噂だった。ここ数年、吉野、葛城、熊野三山はもちろん、駿河の富士山、肥後の阿蘇山、薩摩の霧島、下野の二荒山、出羽の羽黒山など霊山名勝を何度となく登山して、神仙に出会って不老の術を得たという話もある。

その姿は髪の毛は黒く長く、長い髯を持つ壮年男性であった。しかし百年の前のことを尋ねると、まるで見てきたかの様に返答を行い、説明をするので、人は皆尊敬と信頼を抱き、また感服するのだった。

またこの肩柳という道人は、左の肩先に一塊の瘤があった。それによって身体つきは形が斜めに見えた。

人がその瘤について聞くと、肩柳はこう答えた。

「我が一身には常に御仏と菩薩を宿らせているのだ。左は天の運行の順路であり、その肩は身体の涅槃。従って東方には天照大神、西方にはお釈迦様、ここで休まれている」

そしてこの夏、肩柳道人は豊島郡に教えを広めに来て、民衆たちにこう告げるのである。

この三界は、この世の汚濁と苦悩に悩まされて安住できない燃えさかる家、まるで火宅である。

皆、汚れた土地たる穢土にに住んでいるのに穢土を知らず、欲望のままに好きなことをして楽しむことに耽っているのに、それに気づかない。

物や人を大切に思い、手放したり傷つけたりすることを惜しむ気持ちがあるからこそ輪廻があり、好悪の気持ちがあるからこそ煩悩が多くなるのだ。

地・水・火・風の四つの要素からなる四大はそもそもどこから来たのか。考えてみればそれはすべて空だ。

十悪を知っているか。身体の悪行の殺生、窃盗、邪淫、口の悪行の妄語、嘘を言うこと、真実に反して飾り立てる言葉、悪口、二枚舌、そして心の悪業である貪欲、恨み、愚痴の十悪であるが、どこから至ったのか。顧みればそれは一つの妄想から来ているのだ。

すべての仏が現世で悪事を働いた者が死後に落ちた苦しみの世界に顕現されて、休みなくお救い下さると言っても凡夫の数は無限で無数だ。仏に縁なき者は仏の教えが失われた世界に生まれ、正直で情け深い仏性を持ち合わせない者は畜生道に堕ちるのである。

すべての人々が一度に仏の教えによって救われるわけではないという現実の不平等があるために、お釈迦様は自ら涅槃に入ることで、煩悩を超えた寂滅の境地こそが究極の安らぎであり、目指すべきものであると身をもって示されなさった。

現に命あるものは必ず死ぬ。形のあるもので滅びないものはない。時期が来れば太陽が沈む様に、積もった氷が消える様なものなのだ。

時の流れの中で、誰一人として同じ状態に留まる者があるだろうか、いや、誰もいないのだ。

従って、早くこの一身を天上界にお返しして、彼岸の彼方に入ることこそ良いことだと思う。

よって来る六月十九日、申の下刻(16時ごろ)、日没の時刻に当たり、火定、火の中に自らの身を投げるつもりだ。

その場所は豊島本郷の辺り、円塚山の麓である。信心深い有縁の皆様方はおのおの一束の柴をお布施として、来会せよ。

ただでさえ肩柳を尊敬し信用した里人たちはこの話を聞いて、感心して褒め、

「昔から入定する人がいるとは聞いていたが、それは皆行きながら土の中に入るだけだった。火定とは大変にありがたいことである。尊きお方の入滅を拝見せずに、我々はいつを仏道に入る時とすべきか」

として、その日を皆待たない者はいなかった。

こうして人々は、肩柳の指図に従って六月の満月の日辺りから円塚山の麓の茅や雑草を刈り払い、土の壇を

築き、皮の付いたままの丸太を柱とした。壇の下には穴を広く掘り、その広さは五六間(約9メートル~11メートル)、深さは丈(約3メートル)にも及んだが、皆がたくさんの柴を投げ入れたために、虫が這える様な隙間もなくなった。

そもそもこの円塚山は、豊島本郷の西にあった。

巽の東南の方角は広大な海がはるか彼方まで広がり、安房上総の果てを見ることが出来そうだ。西は山々がそびえ、箱根、足柄があり、富士の雪は夏ですら寒さを感じさせるほどである。鎌倉街道ではないが、木曽路へ向かう道であり、上総下総に向かう者はここを通るのを近道としていた。

火定の日になると、寂寞道人肩柳は、白布で頭を包み、同じく白い浄衣を着て、土の壇の中央で胡坐をかいた。手には一個の金の鈴を持って振り鳴らし、胸には心の中に一点の曇りもない、清く澄んだ鏡を掛けているかの様に公平で正直な心持ちでいる様に見え、背中には一条の袈裟を垂れている。またわざと兜巾を被っていなかった。

そのいでたちは一種異様なものであった。覚悟を決めた眼を閉じて、どんな経を読んでいるのか朝から日暮れまで読んでいるのに、その声はまったく濁らず枯れもしなかった。

時折人々を見る眼光は凄まじいものがあった。壇の下では、あちらこちらの老若男女がたくさん取り囲む様にいて、大根畑の辺りまで人があふれていた。

彼らの頭上を照らす夏の太陽の光に我慢できず、

「私も火定に入ってしまった」

と罵りながら、木陰を求めて集う者も多い。

黄昏近くになると、道人から言いつけられていた者が穴の中の柴に火を放つと、激しく燃え上がり出した。壇の近くにいた者は暑中の猛火に驚くとともに恐れて、どよめきながら退いた。

その時、肩柳は読経を終えて、平形金珠をさやさやと押し揉んでからしばらくの間念じたかと思うと、壇下を見下ろして声高に言った。

「昔、お釈迦様の従弟である阿難陀(アーナンダ)が摩掲陀国(マカダ国)を立ち去って、吠舎釐城(ヴァイシャーリー城)に向かわれた。摩掲陀国の王様は阿難陀と互いにそれぞれの徳を慕い、出会いと別れを喜び悲しんだ。摩掲陀国の王様は阿難陀を追って、恒河(ガンジス川)の南岸に軍を率いた。一方吠舎釐城の王様も阿難陀を迎えるために北岸に来られた。尊者阿難陀は二人の王が相争って、戦争を始め殺し合うのを恐れなさり、船から空に昇天され、立ちどころに入滅されたのだ。身の中から火を出し、亡骸を焼いて中から分かち、遺骨の一つを南岸の摩掲陀国の王様に落とし、もう一つを北岸の吠舎釐城の王様に落として、闘争を止めさせた。阿難陀の功徳は広大なのである」

参考資料:荒村寺さん

以下、肩柳は続けた。

阿難陀の道徳は自らを燃やすことによって、現在過去未来の三世の諸仏に自分を奉り、或いは生きとし生けるものすべてをお救いになるという方法であったと記載されている聖典においては明らかである。

貧しい道士の私はかたじけなくも仏と教えと僧侶の三宝にお仕えし、修行に年を重ねてきたが、自他のご利益には何もしてこなかった。

愚痴になるが、己の薄い徳を顧みると一刻も早く穢れた身体から解脱して、無垢である浄土に至ろうと望むのみである。

願わくは、ここに集いし有縁の衆、自分自身の死後に持つことのできない財産への執着を捨てて、未来永劫にわたる善行の種を蒔いていただきたい。

一銭二銭を捨てる者は、一劫、つまり極めて長い間、二尊、お釈迦様と阿弥陀様の慈悲の船に乗せていただけるだろう。

三銭四銭を捨てる者は、三蔵、つまり経蔵、律蔵、諭蔵を得て四難、人身得難、仏法聞難、正法得難、出家得難を簡単に乗り越えることができるだろう。人間に生まれ、仏法を聞き、教えに出会い、修行の道に入ることの難しさが四難だ。

五銭六銭を捨てる者は、正に五覚、つまり視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚に深く通じ、六塵、色、声、香、味、触、法といった煩悩や苦しみの原因を祓い清めるだろう。

七銭八銭を捨てる者は、それこそ七難八苦から解脱して、悟りの境地に達することのできる機会となる。

九銭十銭を捨てる者は、九品、つまり九種類の往生の段階において浄土に生まれ変わり、十界のあらゆる衆生を教え導くことができる菩薩となるであろう。

以上の様に仏法に縁のある男女よ、以上の様に財宝を捨てれば身はまだ苦界にあったとしても、それは私の火定の同行となる。

どういうことかと言うと、つまり五欲のうち、財宝を焼却してその身に代え、計り知れないほどの多くの功徳の種を積み重ねて、それによって清らかな結果が生じるのだ。仏教の教えを人々に勧め、その心を導き、善行へと向かわせることを間違えなければ、皆に等しくご利益があること疑いはない。

この様に説法を続ける途中ではあったが、群衆の中から、火の穴を目掛けてはらりはらりと銭を投げ出す者が現れた。銭は、散る花が風に従うかの様に、吹雪が窓を払う姿に似て、数え切れないほどである。

人々が銭を投げ終わると、肩柳は自らを葬るための引導として。声高らかに偈、すなわち仏の功徳を褒めたたえる詩を唱え出した。

西方で釈尊が涅槃に入られた年、激しく火花が散るように、仏法が興った。

東土で道昭が荼毘に付された時、閃々と燃え盛る火炎が教えを広め伝えた。

ここで静かに心眼を凝らして見つめてみよ、燃え尽きた灰の中から、清らかな悟りの実が結ばれるのを。

歌う様に読むこと三回にして、炎が勢いよく燃え盛る猛火の中へ肩柳は身を躍らせて、飛び込んだ。火炎がはっと立ち上り、油が沸き、肉体を焦がし、骨も跡形もなくたちまちのうちに灰燼と化して消え失せてしまった。

それを見た人々は皆感動して、泣かない者はいなかった。そしてすべての者が念仏をを唱え、しばらくの間それは続いた。

そのうちに山寺からの黄昏時を知らせる鐘音が響いた。諸行無常という観念も、皆、今になって改めて切実に思い知らされて、それぞれの家に帰っていく。

人々は東西に別れ、南北に散り、後に残る燃えた荼毘の穴には、たくさん光る夏虫と火虫だけがあった。

【煩悩や執着から解放され、穏やかな心境で、寂寞道人、火の穴で自分を燃やす】

燃える~燃えるぞぉ~寂寞道人肩柳さん!

しばらくして夜になると、月明かりほどではないが小さな提灯を駕籠の窓に結びつけながら、付き添って道を忙しく走る者がいた。

これは他でもない網乾左母二郎であった。

先ほどは浜路を簡単に強奪して、途中に旅駕籠を雇ってそのまま抜け道を走って行く。京の都を木曽路から目指そうとして、曲がった道の先の由美村という場所から円塚を過ぎようとしているのだ。

駕籠を担ぐ二人の駕籠かきは、まだ燃え残る火定の炎の光を頼りに近くを通りながら、左母二郎に向かって、

「お侍の旦那、お定めの中継ぎ場でございます。お代をいただいて交代いたします。さあ、お代を下さいませんか」

と左右から手を差し出してきた。

左母二郎は二人を見て、嘲笑い、

「お前たちはまるで飲んでもいない酒に酔っているかのようだな。駒込の宿を越えて板橋までと決めたのに、ここで交代するとか何ごとか。とても承服はできないが、そこまで労を惜しむのであれば、もうお前たちには頼まない。駕籠から女を出してこれでも持って行け」

と懐中から僅かな銭を取り出して渡そうとするが、二人は受け取らなかった。そして二人は同時に足を踏み鳴らして笑い出し、

「僅かな二百三百の端銭を取るために、夜道をはるばるこんなところまで来ないぜ。こんなきれいな盗品を縛り上げた上に猿轡までしやがって、狂った女などと偽って言いくるめ様としても、提灯の光で眺めた眼は間違いがねえ、その両刀は人目を忍んで、武士の格好で人さらいをしやがったな。お前一人でに美味しい汁を吸わせて、空っぽの棒を担いで帰るもんかよ。駕籠かきの棒一本、酒一杯、宿場ではちょいと知られた、板橋の橋を省いた板の井太郎、そして相方の加太郎、と他人様に名の通った雲助駕籠かき冥利、少しの稼ぎに油断しちゃいかんのよ。夏の夜の網に掛かった美しい玉虫をなぜ他の人手に渡すものかよ」

井太郎は浜路を玉虫に例えて凄んで見せた。

「女はもちろんだが、腰の路銀もすべて着ぐるみ脱いで死にやがれ」

とだみ声高く左右から叫んでみたが、左母二郎は少しも騒がず、

「ほざいたな、このやぶ蚊ども、耳元でうるさい物ねだり、銭と女が欲しくはこの世から暇を取らせてやろう」

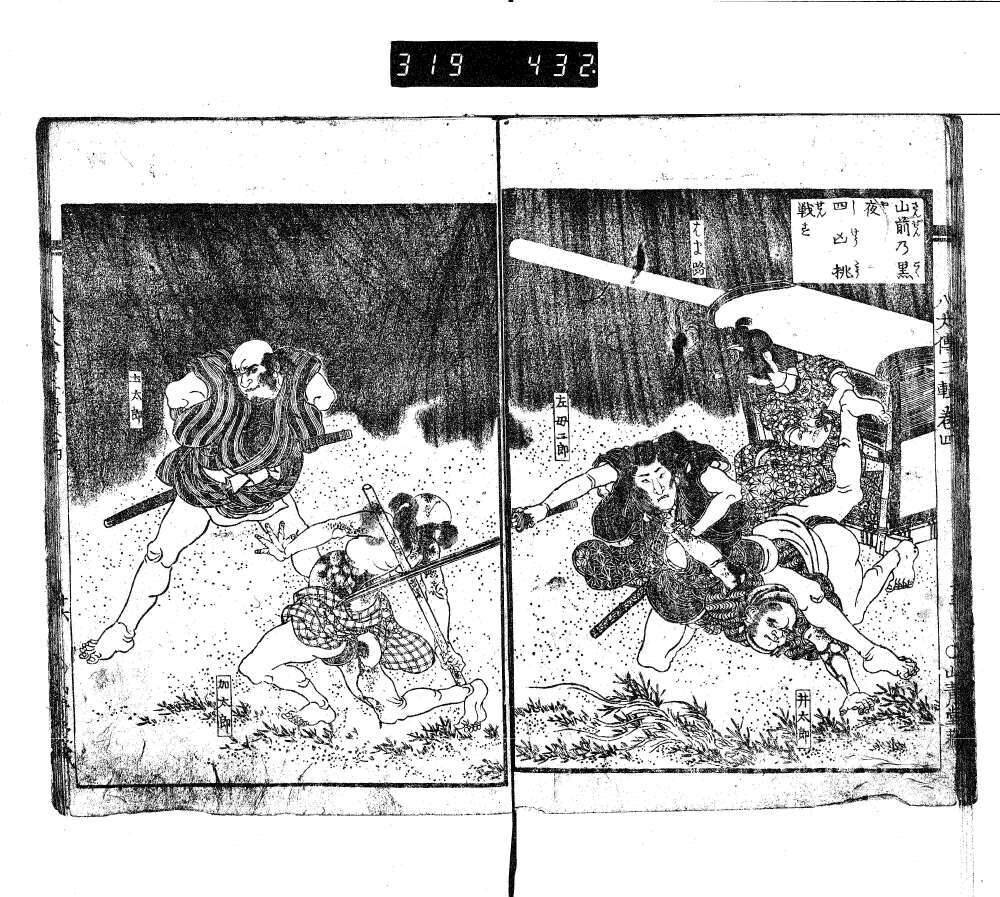

と抜き打ちにきらりと浴びせた刃の雷光は、右手に立っていた加太郎は肩を切られ、のけ反った。隙もなく井太郎が打ち込んできた棒を受け流してニ三回戦ううちに、加太郎もまた身を起こして両側から挟んで、野火を頼りに左母二郎を追う。

二人が交互に叫ぶ声。

井太郎たちは血気盛んにひたすら打とうとするが、剣術も槍術も拳法もまったく知らないので、ややもすれば左母二郎に悩まされて第に手傷を追い、よろめく乱打を受けて足場も選べず、ただ夏草を秋の紅葉に染めていく。

【円塚山の闇夜、四凶は挑戦する】

このレベルですと、左母二郎は村雨の加護もあって無敵(笑)

そもそも左母二郎は武芸の達人ではないが、持っている刃は名高い村雨の宝刀なので、刀を振る度に水気を放ち、茅萱に燃え移っていた火は消え、荼毘の光も暗くなる。

足元が暗くなり、鉄を断ち、石をつんざく刃の威力は甚だしかった。ひるんだ隙に、後ろから袈裟懸けに斬りつけられ、加太郎は再び肩に傷を負い、血潮に塗れて倒れた。

その間に井太郎がよろめきながらも後ろから組もうとするのを、左母二郎はひらりと振り放ち、足を伸ばして蹴った。

蹴られて転んでしまった井太郎が起き上がろうとするところをすかさず、左母二郎は細首を打ち落としてやった。血刀をを引き下げて一息入れていると、今度は土太郎が挑んできた。

消え残る火に透かして見ていると、後ろから無音できらめく刃の光が走り、気づいた左母二郎は決死で身を捻ってかわした。畳み掛けて撃たれる太刀を払い除けつつ、きっと相手を睨んだ。

「賊は井太郎と加太郎の二人と思っていたが、さては貴様も同類の追剥ぎだったか」

と言うと刃を取り直して、

「あの晩、神宮川の漁船で顔を見掛けた痩せ浪人、戸田の川筋で少しは名の売れたこの土田の土太郎を忘れたか。俺を追剥ぎなどと罵るのは、豚を抱いているとその臭いが自分では分からなくなると一緒で、貴様自身のことを言っている様なものだぜ。本当のことを分からぬ盗人に長々と話をしても無駄だ。村長殿に頼まれて、放り出されてしまった宝物を取り返さんがために来た」

なかなかに土太郎も弁が立つのである。

「ことわざに言う、大蛇の道はまむしも知っている、蛇の道は蛇ってか。夏の山里は俺らの様な者でも詳しく知っているんだ。宵に図らずも話し掛けたこの雲助たちは、博打の仲間。その時ちらりと見掛けた怪しき旅人を乗せて抜け道を走ったのだろうと思っていた。思わずここに来てみれば、円塚の荼毘より先に露と消えた井太郎、加太郎のためには貴様は仇だ。女子をかどわかした大罪人は捕まえ甲斐がある。逃れられないと覚悟して、みずから腕を背中に回してお縄につけ。でなければここで首を切って、田畑の西瓜と見間違えられる姿にして、村長殿への土産にしてやろう。さあ、どうする、それでも走って行くか、争うか」

と罵り迫る土太郎の面魂は、前の二人に劣らず大胆不敵な曲者であり、刃を振り上げて左母二郎を寄せつけなかった。

「ふん、おこがましい追手気取りめ。船の櫓櫂一本、板三枚の下は地獄の境界にいる奴が、波の上から人を罵るのか。貴様はまだ私の手並みを知らんだろう。女子を連れた夜道と侮って、追剥ぎをしようと目論んでいた二人の賊がどうなったのか。貴様も冥土の道連れに三途の川の船に乗るつもりなら、刃を受けてみろ」

と閃かす村雨の宝刀の鋭い太刀風を物ともせず、

「死物狂いのえせ広言、息の根を止めてやる」

撃ち合う刀のつばの音はこだまの様に響いて凄まじかった。夜の夏の山には他には人の気配はなく、虫さえ声を出さずに見守る斬り合いは互いに草を蹴りあい、手立てを尽くす二人の雌雄は同じ程度でまったく分からない。

しかし左母二郎は先ほど井太郎と加太郎と戦っていたので、やや疲れていた。すでに幾つも浅傷を負っており、このままでは勝てないと思って、心中に一つの計略を考えて、刃を引いて逃げ出した。

土太郎はいよいよ勝ったと思い、

「汚いぞ、戻って来い」

と追い掛けて来ると、距離を取っていた左母二郎は手早く拾った小石を投げた。石つぶては狙いを外さず、勢いよく走ってきた土太郎は、たちまち額を打たれて、ほとばしる鮮血とともにあっと一声叫んで、仰向けに倒れてしまった。

左母二郎は矢の様に走って、土太郎の胸先を踏みにじり、そして踏み据えて、刺した刀の切っ先は文字通り土太郎を土に縫いつけた。わずかに手足を動かしていたが、身体を大の字にして、そのまま息絶えてしまった。

そもそもこの土太郎、加太郎、井太郎たちは豊島の三太郎と呼ばれた水上でも陸上でも札付きの悪者だった。いつも人々に害を加えて、物を掠めて、飲酒賭博で遊び呆け、上は国の法を恐れず、下は役人をものともしなかった。

銭がある時には、古代中国の前漢文帝の寵臣であった鄧通がご馳走の入った鼎を幾つも並べて食べても飽きることもなく貪ぼった様であり、銭のない時は喪家の狗の様に飢えても恥とせず、世の中からは三凶として忌み嫌われていた。

天罰はここに落ちた。

またただずる賢く、邪悪な曲者の網乾左母二郎に殺されてしまったのは、毒を以て毒を制するという天の配慮は見事であった。

余談はともかく、左母二郎は何とか土太郎を討ち果たして、刃の血潮を拭おうとすると、血が白露に濡れていることに気づいた。ますます村雨の宝刀の奇蹟に驚き、

「先ほどは命のやり取りをしていて気づかなかったが、私の服が湿っているのも、野火が消えようとしているのも、村雨の刃が発する滴りによるものだ。再びに見た刀の功徳は仕官の架け橋である、かたじけのないことだ」

と額に打ち戴いて鞘に納め、三尺帯を引き裂いて腕の浅傷に巻いた。

そして消えようとしていた穴の火に残った柴を投げ入れると、また炎が燃え上がり出し、風の吹くままあちらこちらの茅萱に移ると、白昼の様に明るくなった。

こうして左母二郎は駕籠の中で伏していた浜路を外へ出してやり、縛めを解いてやった。しかし肝心の浜路がまたさめざめと泣くばかりである。

左母二郎は近くにあった切り株に腰掛けて、

「おい、浜路」

と語り掛けた。

とにもかくにも私とお前は腐れ縁。泣いて後には戻れるものか、もう戻れないのだ。

命を懸けた由美村からこの山越えまでで三人の大敵がいた、そもそも殺しつくしたのは誰のためだと思う。すべてお前のためだ。

結局浅傷を負っただけで他は無事だったから良かったものの、私が死んでいたらお前もまた更に苦しむことになっていたぞ。

ここまでお前を思う私に、お前はなぜつれなくするのだ。

それではお前の気を楽にするために、村長夫婦が密かに企んでいたことを教えてやろう。

あの晩、神宮川での漁は、密かに信乃を殺そうとして奴を誘い出したものなのだ。だから村長の蟇六が不覚にも川に落ちたのも、本当は信乃をおびき入れて、水中で殺そうとしたためだったが、信乃は水練を良くする奴だった。

土太郎さえ敵ではなく、おめおめと村長は信乃に抱きすくめられ、岸に連れて行かれたので、計略は失敗した。

その前の日にはお前の母上が密かに私の家を訪れて、信乃を古河へ旅立たせる意中の秘密を語った。

始めは里人たちに媒酌されて、信乃に浜路を娶せるとした時に、村長殿が秘蔵の一刀を婿に引き出物として取らせた。

今になってあからさまに返せとは言えば、必ず断るはずだろう。だからはかりごとを企てたのだ。川の中で溺れた振りをするので、あなたは船中で信乃の例の一刀を村長の刀とすり替えて欲しい。

例の刀さえ取り替えることができれば、川で信乃が無事であったとしても、奴が古河へ行って何ができようか。刀を失った不注意の罪で、首を縛られて斬られるだろう。

相談通りにいけばあなたに浜路を娶せて、村長の職も譲ろう。

お前の母上がそう言ったので、断れずにとうとう密議の船に乗り合わせたのだ。

例の刀をすり替えたのも、お前を妻にするためだけに行った。それがなければ、どうしてこんな企てに加わるものか。

刀をすり替え様とした時、信乃の刀の中心から忽然と水気が滴り、夏なのに寒さを感じさせる焼き刃の霊光がとても得がたい宝に見えた。

良く眺めて考えてみると、前の鎌倉公方足利持氏殿の重宝に村雨という宝刀があった。その刃は鞘から出ると、おのずと水気を滴るそうだった。殺気を持って刀身を振るえば、切っ先から出る水が狭霧の様に散り乱れると伝え聞いていたので、この刀がそうだと思った。

しかし蟇六村長が信乃にこれを与えた、ということは大分怪しい。

信乃の親の番作は、その父の匠作と一緒に春王、安王に仕えて、結城に籠城したと聞いている。この刀は足利持氏から二人の公達に伝えられていたが、春王と安王が亡くなった後も、番作が密かに持ち、大塚に引退して番作が亡くなった後は、今度は信乃が佩いていたに間違いない。

こんな得がたい名刀を、ただの村長づれの手に落ちるなど、世に言う猫に黄金だ、またあの夫婦が考えているのは私を可愛がってこの刀をすり替えさせようとしたのではない。この刀を信乃から奪うために私を可愛がろうとして見せたのだ。甘言も当てにならないものよ。

里のことわざに、毒を食らわば皿まで舐めろと言う。

今宵のことこそそれのことだと思ったので、信乃の刀と私の刀の鞘に入れ替えて、また私の刀を村長の刀の鞘に入れると都合良く収まった。刃も三方替えをしたのだが、その後の様子を見ると、村長夫婦は約束をした唇もまだ乾かないうちから陣代簸上宮六に婚姻を結んだらしい。数日も経たないのに、今宵の婿入りのことを聞いては腹立たしく、妬み、悔しくて、絶望したのだ。

人を殺して私もまた死のうと決意をしたが、いまだお前の心を聞いていない。命に代えることできないので、致し方なくお前を連れて逃げたという訳だ。憎いと思う人々に恨みを言わずに復讐する、ということはできた。

幼馴染みにほだされて信乃に誠を尽くそうとしても、所詮は流れに任せるしかない散りゆく花のようなものだ。どうして奴をいつまでも思っているのだ。どうせ帰って来ることはできやしない。

それよりも再び試してみよう、この宝刀の奇蹟。

土太郎たちを倒した時、野火が消えたのは村雨の太刀から出た水気のせいだ。

京の都に登って、この宝刀を室町の将軍殿に献上すれば、大金持ちとなり、必ずや立身出世をするはずだ。その時はお前も奥方様と呼ばれる様になり、多くの人々をひれ伏せさせようぞ。

さあ、泣くのをやめてこの山を早く越えて行こう。

背負ってやろうか、手を引いてやろうか、どうするのだ。

左母二郎は浜路に近づいて背中を撫でながら、手を取って、言葉巧みに慰めるのだった。

(続く……かも)